成年後見制度について/任意後見・家族信託との比較

認知症などの理由で意思/判断能力が不十分になった人が、家庭裁判所が選任する成年後見人等により財産管理や身上保護を支援してもらう制度です。大きく分けて法定後見・任意後見があります。任意後見は意思/判断能力が不十分になる前に、予め財産の管理内容や将来の後見人を定めて契約し、不十分になった時に支援してもらう制度です。また後見制度の代わりに家族信託を利用する場合もあります。

→ 制度概要 [法務省HP] / 家族信託はこちら

◆後見(法定後見/任意後見)と家族信託の比較

| 制度 | 重要財産処分 | 財産管理の方針 | 後見人等の指定 | 監督人の有無 | 後見人等の報酬支払 |

| 法定後見 (成年後見) |

家裁の許可が必要 | 保存行為のみ | 家裁が指定 | 家裁判断※1 | 親族なら任意、弁護士・司法書士等なら必須 |

| 任意後見 | 契約において自由に設計可能 | 必須 | 監督人は必須 | ||

| 家族信託 | 任意 | 任意 | |||

※1.管理財産の額や性質に応じて、家庭裁判所が判断します。

◆制度選択のポイント

管理すべき財産が、一般的な範囲の自宅不動産と預貯金だけの場合において、後見(法定/任意)制度は、後見人(又は監督人)に対する報酬が発生して金銭負担が大きく可能性があります。よって家族関係に問題がなければ家族信託の方が費用の面では有利と考えられます。ただ家族関係に問題がなく、財産の管理方針が現状維持ならば、希望により家族が後見人に選任される可能性も十分あるので法定後見制度も選択肢に入ります。

→ 家族信託はこちら

◆未成年後見

親権者の死亡等のため未成年者に対し親権を行う者がない場合、家庭裁判所は、申立てにより、未成年者の看護養育、財産管理、契約等の法律行為を行うための未成年後見人を選任することができます。成年後見とは後見の対象者が異なりますが、後見の目的は基本的に同じです。

法定後見(成年後見・保佐・補助)/手続の流れ

法定後見は、意思/判断能力が不十分になっている状況で利用する制度です。家庭裁判所に成年後見等の申立書を提出し、その審判により成年後見等が開始されます。家庭裁判所によって選任された成年後見人等は家庭裁判所の監督の下、権限に応じた事務を行います。なお、本人の家族関係や財産状況によっては成年後見人等を監督する監督人が選任される場合があります。

本人の意思能力・判断能力の状態に応じて次の3種類があります。

| 種 類 | 意思/判断の能力 | 成年後見人等の財産管理に関する権限 |

| 成年後見 | 欠いている | ほぼ全面的な代理権 |

| 保佐 | 著しく不十分 | 民法が規定する法律行為の同意権 |

| 補助 | 不十分 | 保佐の同意権事項の一部 |

◆意思/判断能力が不十分になった人が法定後見を利用する状況

1.預貯金など財産を適切に管理する必要がある時

2.相続により遺産分割協議の当事者(相続人)となった時

3.生活費等が必要になり、自宅など不動産を売却する時

4.住宅ローン等で、自宅など不動産を担保として提供する時

5.介護施設等に入所する為の契約をする時

6.上記のほか法律行為(契約など)をする必要がある時

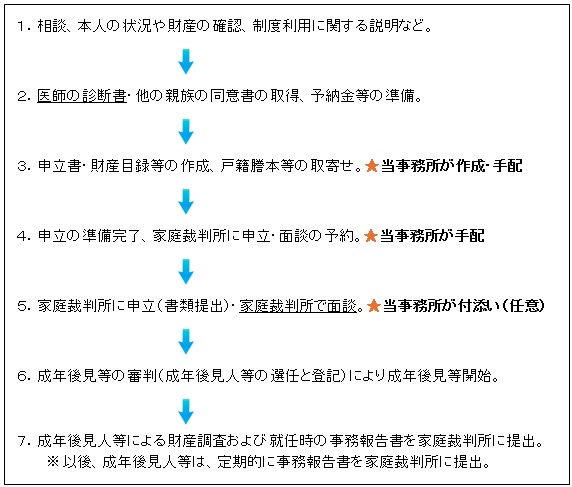

◆手続の流れ(申立書提出から審判までに要する期間は、1カ月〜3カ月。)

任意後見 (契約による財産管理と後見)/手続の流れ

意思/判断能力が不十分になる前に、自らが選んだ後見人と契約し、将来、意思/判断能力が不十分になった時に、契約内容に沿った後見事務を行ってもらう制度です。後見人や後見事務の内容を自分で決めることができるのが法定後見との違いです。任意後見契約は公正証書でする必要があり、後見事務の開始にあたっては家庭裁判所が選任した後見監督人(弁護士や司法書士など第三者)が付くことになります。

◆任意後見の特徴

1.自分で選んだ人と契約することで後見人を指定できる。

2.後見事務の内容(財産の管理や処分など)を自由に定めることができる。

3.家庭裁判所による監督人の選任は必須で、指定はできない。

4.能力が低下する前に、予め公正証書で契約書を作成しておく必要がある。

5.能力が低下するまでは、後見が開始されず、これまでと同一の生活ができる。

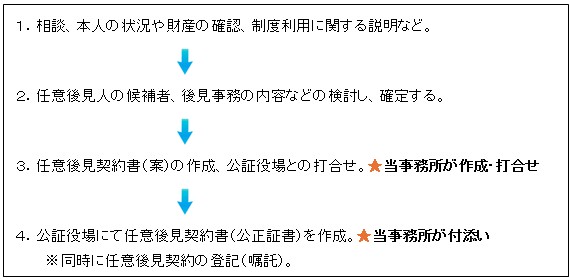

◆任意後見の契約までの流れ

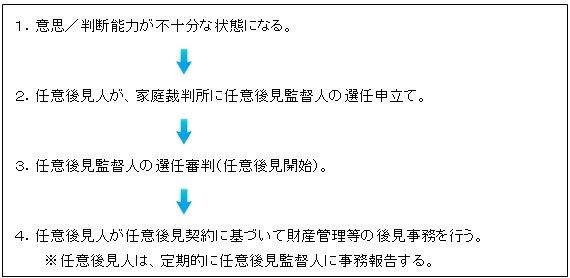

◆任意後見の開始までの流れ ※以下、任意後見人が手続を行います。

後見の事務について(内容・期間・権限)

◆財産管理と事務報告書(定期)の提出

後見事務は、出納帳や預貯金の管理、各種の金銭の支払いと受領、介護施設などの契約に関すること、本人の身上保護などです。1年に1回、家庭裁判所に対して定期的に事務報告書を提出する必要があります。任意後見の場合は、任意後見契約で定めた方針により財産管理を行い、事務報告は任意後見監督人に対して行います。

◆重要財産の処分にあたり家庭裁判所の許可を要する

生活資金の不足により自宅不動産を売却する等、重要財産の処分を要する場合、事前に家庭裁判所から許可を得る必要があります。任意後見の場合は、任意後見契約に定めておけば、許可がなくても処分可能です。

◆後見の期間

後見事務は、後見開始の審判から本人が死亡するまで、または回復して後見の必要がなくなるまで続きます。本人が死亡した時は後見が終了して相続手続に移行します。

◆権限などの範囲

後見の種類(成年後見・保佐・補助)により財産管理や身上保護を行うべき範囲は異なります。成年後見は、本人が意思能力を欠いている為、財産管理と身上保護について ほぼ全面的な代理権が成年後見人に付与されます。保佐や補助は、本人の権利を制限し過ぎないようにする為、法律と審判内容に基づいた部分的な同意権や代理権が保佐人や補助人に付与されます。任意後見の場合は、任意後見契約に定めた範囲内での権限になります。

後見制度を補完する為の手続・事務(遺言・死後事務)

後見制度は、後見の開始から終了(死亡または回復)の間、財産管理などの事務が行われますが、終了後の事務(葬儀やライフラインの解除、相続手続など)は対象外であり、後見人は権限を行使することができません。この対象外の部分は通常、相続人が行いますが、相続人がいない等の理由がある場合、これを補完する手続や事務として遺言書や死後事務を利用します。

1.死後の遺産承継方法を指定する場合 → 遺言書の作成

2.遺産承継以外の事務(葬儀など)を指定する場合 → 死後事務

手数料

原則として、手数料一覧表(料金表)のとおりですが、必要とする事務内容に応じ、相談の上で調整させて頂くことがあります。