遺言書の作成と相続登記(不動産の名義変更)

◆遺言書の作成

遺言書は、人生最後の意思表示として残すものであり、死亡によって効力が生じます。専門家の指導によって作成した遺言書を残しておけば、遺産分割協議(相続人全員の同意)がなくても、受遺者(遺言で指名された相続人)だけで相続登記の申請ができます。ただし、遺言書に記載されていない遺産については、別途 遺産分割協議が必要になります。

★遺言書の作成については本ページ中段に記載があります。

◆遺言書と相続登記

遺言書に、不動産を相続人に相続させる内容が記載されていた場合、登記所(法務局)に対して相続登記(不動産の名義変更)の申請をする必要があります。なお遺言の内容が、相続人以外の人(孫や親族、内縁者など)に遺産を承継させる(譲渡する等)と記載されている場合は、「相続」ではなく「遺贈」を原因とする登記手続をします。

◆相続登記の義務化

相続登記は、令和6年4月1日から法律により義務化されました。遺言書に基づいて相続人が相続する相続登記も対象です。 → 詳しくはこちら

★遺言書による相続登記の費用の計算例は本ページ下段に記載があります。

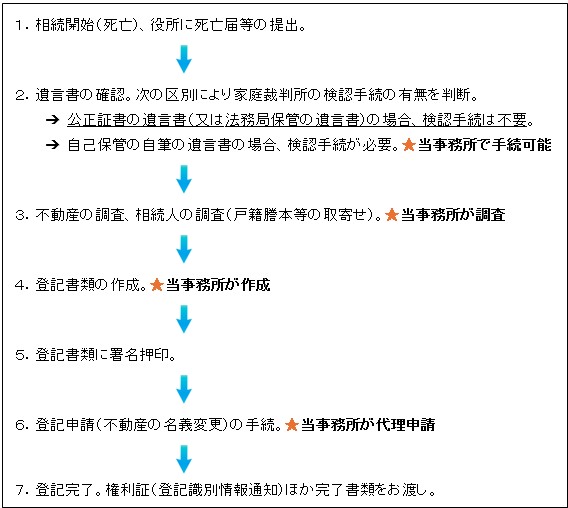

遺言書による相続登記 【手続の流れ】

★遺産分割協議をしないケース ※遺言書がない場合はこちらを参照。

★依頼者(遺言書で承継する受遺者)にして頂くことは、次のとおりです。

1.必要書類に署名押印をする。

★相談・問い合わせは、どの段階でも構いません。

★遺言書による相続登記の費用の計算例は本ページ下段に記載があります。

自筆の遺言書が見つかった時の対応 【検認手続】

自筆の遺言書が発見された場合、家庭裁判所で検認手続を受ける必要があります。遺言書が封印されてなくても検認手続は必要です。検認手続とは、家庭裁判所で遺言書を開封して確認する手続です(内容や解釈について確認するものではありません)。事前に申立書を作成して提出し、定められた期日に家庭裁判所に出向き、遺言書に裁判所の検印を押してもらうことで検認済みになります。検認手続を経ていないと遺言書として使用(相続登記や預貯金の相続手続など)することができません。なお公正証書による遺言書や法務局の保管制度を利用した遺言書は検認手続が不要ですが、保管制度を利用した遺言書については法務局に対して別途手続が必要になります。

また、遺言書に遺言執行者の記載がある時は、遺言執行者に連絡する必要があります。

遺言書の作成/遺留分とは/遺言執行者について

遺言書は、遺産分割方法を指定しておくことで、相続人間の紛争防止に寄与します。また遺言書を作成しておくことで、病気等で相続人が意思表示できない場合や行方不明である場合等により、遺産分割協議が困難になるリスクを回避できます。

遺言書に記載する内容は、財産承継に関すること、法律で定める特定のことです。葬儀などに関することも記載できますが法律的な効力はありません。葬儀などの死後事務は通常、相続人が行っていますが、相続人がいない等の場合は、遺言とは別に死後事務委任契約を利用する必要があります(死後事務についてはこちら)。

遺言書はシンプルな内容であれば簡単に作成できますが、形式的な記載事項(日付や署名押印など)があること、内容が第三者が読んで客観的に理解できて解釈に疑義が生じない明瞭なものであること、法律的に矛盾しない内容であること等がクリアできていないと、無効や紛争の原因になります。よって遺言執行を確実にする為、専門家の助言や指導を受けて作成することを お勧めます。

◆遺言書で 「できる事」 と 「できない事」

1.遺産分割(遺産分け)の方法を指定できる。

2.遺産分割協議(相続人全員の合意)を要しない遺産承継ができる。

3.相続人を指定することにより、他の相続人(行方不明者など)を除外できる。

4.相続人以外(孫や内縁者、法人など)にも遺産を承継させることができる。

5.遺言で除外された相続人や不利益を被る相続人の遺留分は排除できない。

◆遺留分とは

遺留分とは、遺言によって不利益を受ける相続人の為、法律で定めた一定の相続分を保証する制度です。不利益を受けた相続人が遺留分の権利を行使することにより、受遺者(遺言で遺産承継した人)に対して金銭請求することができます。

よって遺言内容が実現されても、遺産を承継した人(受遺者)は不利益を受けた相続人から遺留分侵害額に応じた金銭を請求される可能性があります。この遺留分を排除する方法はありません。この遺留分の権利は、法律で定められた期間内に行使しなければ消滅します。

◆遺言執行者について

遺言執行者は遺言執行を行う権限があります。よって遺言執行者を定めておけば、他の相続人の関与なく遺言執行を進めることができます。ちなみに受遺者(遺言により遺産承継する人)は遺言執行者になることができます。遺言執行者の指定が遺言書にない場合、遺言執行が困難になる可能性が生じる為、遺言執行者は指定しておくべきです。

★遺言書の作成支援の費用の計算例は本ページ下段に記載があります。

遺言書の種類(自筆証書遺言と公正証書遺言)

◆自筆証書遺言(自筆の遺言書)

自分で作成する遺言書です。全文(ただし財産目録は除く)を自筆する必要があります。必要事項の記載洩れや不明瞭な文章だと無効になる可能性があります。また保管は自己責任なので紛失の可能性もあります。なお財産目録を作成して付けることにより遺言書の内容が具体的になり信頼性が高まります(財産目録についてはこちら)。

遺言執行には、前提として家庭裁判所の検認(遺言の確認)手続が必要ですが、法務局の遺言書保管制度を利用することで検認が不要になります(ただし法務局に対する手続は必要です)。保管制度の利用で紛失の恐れもなくなります。

◆公正証書遺言(公証役場で作成する遺言書)

本人が公証役場に出向いて、証人の立会いのもと、公証人に作成してもらう遺言書です。偽造の疑いがなく、内容や遺言執行の信頼性も高く、原本保管により紛失の心配もありません。

遺言執行をする時は、家庭裁判所の検認は不要で、作成時に交付される正本(または謄本)をそのまま利用できます。

当事務所では、相談・遺言書(案)の作成・証人・公証役場[公式HP]への付添い等の支援事務を行っています。

◆自筆証書遺言と公正証書遺言の比較

| 種 類 | 費 用 | 信頼性 | 原本保管 | 家裁の検認 |

| 自筆証書遺言 | なし | 低い※1 | なし※2 | あり※3 |

| 公正証書遺言 | あり | 高い | あり | なし |

※1…専門家の指導により高めることが可能です。

※2…法務局の遺言書保管制度を利用できます。

※3…法務局の遺言書保管制度を利用すれば検認は不要になります。

法務局の遺言書保管制度(自筆の遺言書の場合)

法務局の遺言書保管制度は、自筆証書遺言(自筆の遺言書)の欠点を補ってくれます。令和2年7月10日から開始されています。保管手続の利用には、遺言書を作成した本人が、日時を予約して保管所(法務局)に出向く必要があります。

なお、遺言執行の際には、法務局に対して遺言書情報証明書の取得手続が必要で、この手続には相続関係を証する戸籍謄本等一式が必要であり、集めるのが大変な場合は司法書士に依頼することが可能です。

◆メリット

1.紛失のリスクがない。

2.遺言執行に際し、家庭裁判所の検認は不要だが、法務局に対する手続は必要。

◆デメリット

保管手続時の法務局での確認は、遺言書の法律上の形式(日付や署名押印等の有無)だけです。遺言書の内容について相談や指導は受けられないので、遺言書自体の有効性は未確認のまま保管することになります(遺言執行時のリスクは残る)ので、遺言書の作成にあたっては、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを お勧めします。

遺言書による相続登記・遺言書作成支援の各手数料/費用の計算例ほか

◆費用の計算例 【遺言書による相続登記】(手数料一覧(料金表)で計算)

自宅の土地・建物×各1筆(評価額1,000万円の場合)を公正証書の遺言書で相続した。なお、相続人調査(戸籍謄本等の取得)は依頼者にて行った。

| 事務内容 | 手数料 | 実費 | 登録免許税 | 備 考 |

| 相続登記 | 30,000円 | 0円 | 40,000円 | 1,000万円×0.4%(税率) |

| 相続人調査 | 0円 | 0円 | ― | 依頼者にて準備した |

| 相続関係図作成 | 3,000円 | 0円 | ― | |

| 事前の登記事項調査 | 200円 | 800円 | ― | 不動産×2筆 |

| 交通費・郵送費 | 3,000円 | 3,000円 | ― | 基本定額 |

| 筆数加算 | 2,000円 | 0円 | ― | 不動産×2筆 |

| 登記事項証明書 | 600円 | 1,200円 | ― | 不動産×2筆 |

| 小計 | 38,800円 | 5,000円 | 40,000円 |

手数料・実費 43,800円 +登録免許税 40,000円 = 83,800円 ※消費税を除く。

◆遺言書による相続登記+預貯金の相続手続

相続登記と合わせて、預貯金の相続手続を一緒に依頼する場合は、追加手数料で遺産整理業務の一部(預貯金の解約、指定相続人への送金の各手続)を利用できます。

追加の手数料(実費込)は、金融機関1件につき =30,000円 ※消費税を除く。

※対象は、銀行・信用金庫などの預貯金のみ、総額 1,500万円程度まで。

◆費用の計算例 【遺言書の作成支援】(手数料一覧(料金表)で計算)

自宅の土地・建物×各1筆(評価額1,000万円の場合)を推定相続人1名に相続させる内容で、公正証書により遺言書を作成した場合。公証役場の手数料は30,000円だったと仮定します。

| 事務内容 | 手数料 | 実費 | 登録免許税 | 備 考 |

| 遺言書作成支援 | 40,000円 | 0円 | ― |

|

| 公正証書の作成支援 | 30,000円 | 30,000円 | ― | ※証人手配を含む。 |

| 事前の登記事項調査 | 200円 | 800円 | ― | 不動産×2筆 |

| 交通費・郵送費 | 3,000円 | 3,000円 | ― | 基本定額 |

| 小計 | 73,200円 | 33,800円 | ― |

手数料・実費 77,000円+公証役場の手数料 30,000円 = 107,000円 ※消費税を除く。

※自筆の遺言書にする場合、公正証書に関する手数料・実費は不要です。

◆事務内容

1.遺言書に基づく相続登記と関連する手続および事務(相続人の調査など)を行います。

2.遺言書の作成指導。公正証書の遺言書の作成支援。

3.自筆証書遺言の検認申立書の作成と提出代行。

4.遺言執行者の受任と執行事務。

5.その他、遺言書に関する相談。